Demande d'asile, décision de protection, titres de séjour et voies de recours

La demande d'asile : de la protection au droit, de l'arrivée à la régularisation administrative

Des droits inaliénables

Si souvent, l'on peut entendre la qualification trompeuse "sans droit ni titre", il faut garder à l'esprit que peu importe la situation administrative d'une personne, qu'elle soit en situation administrative régulière ou irrégulière, elle bénéficie de certains droits inaliénables, rattachés à sa personne et dont elle ne peut pas être privée. Ces droits sont protégés par la Constitution française et par des instruments de droit international. Ces droits se situent donc au-dessus de tous les autres puisqu'ils sont garantis au plus haut rang. Les personnes exilées ne sont pas uniquement tolérées sur le territoire, elles ont des droits dont elles peuvent se saisir !

Des réflexes et des outils juridiques :

Penser la situation des exilés comme une situation de droits opposables et non de craintes permanentes.

Les personnes exilées ont le droit :

- De demander l'asile

Un droit assuré par la Constitution française :

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

Alinéa 4. : Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République.

Un droit garanti par le droit international :

La Déclaration universelle des droits

Article 14 alinéa 1. : Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.

La procédure de demande d'asile en France (à la frontière et sur le territoire).

2. A la protection de leurs droits fondamentaux

- L'interdiction de l'enfermement arbitraire (Article 66 de la Constitution de 1958)

- L'interdiction de la torture, des traitements inhumains ou dégradants (Article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, CEDH)

- Le droit à la vie privée et familiale (Article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, CEDH)

- Le droit à un recours effectif (Article 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme, CEDH)

- La protection contre le renvoi vers un pays dans lequel la personne exilée risque de subir des actes de torture, traitements inhumains ou dégradants (Affaire Soering, CEDH, 1989)

Toute décision administrative (une décision portant obligation de quitter le territoire français, une décision de placement en centre de rétention administratif, etc.), qui ne respecte pas ces droits, peut être annulée par le juge.

Défenseur des droits, Les droits fondamentaux des étrangers en France mai 2016 (305 pages)

Quelques éléments de définition

Les terminologies utilisées sont importantes et différents mots sont employés pour qualifier la situation des personnes en exile. Chaque mot a un sens bien précis avec des connotations plus ou moins politisées, la réflexion autour du langage employé est un sujet sensible, certains articles de presse l'évoque de manière pertinente.

Les qualifications les plus redondantes sont :

- Primo-arrivant

- Demandeur d'asile

- Personne Dublinée

- Réfugié

- Débouté

- Mineur non accompagné

Les primo-arrivants

Les personnes concernées

Il s'agit de tous les individus qui sont arrivés sur le territoire et qui n'ont entamé aucune démarche administrative : ni demande d'asile, ni demande de titre de séjour, etc.

La qualification "primo-arrivant" soulèvent de multiples problèmes, tout d'abord parce qu'elle ne se réfère à aucun fondement juridique, elle n'a pas de définition en droit, mais également parce qu'elle a des contours très flou.

Dans une des ces lettres France terre d'asile a émis une critique très intéressante de ce terme.

Les règles générales entourant leur situation

Ces règles sont couvertes essentiellement par le droit international et les droits fondamentaux mentionnés plus haut.

- L'intérêt supérieur de l'enfant : article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfance

- L'interdiction des peines, sanctions et traitements inhumain ou dégradants : article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

- Droit au respect de la vie privée et familiale : article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme

- Interdiction des expulsions collectives : article 4 du protocole 4 de la Convention européenne des droits de l'Homme et article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

- Protection contre le refoulement : Affaire Soering c. Royaume-Uni, 1989, Cour européenne des droits de l'Homme et article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

- Droit à la vie, à la sureté et au respect de l'interdiction de privation de liberté arbitraire, au recours effectif, au procès équitable, à la non-discrimination, à la dignité etc.

Des textes de droit français protègent également la situation des personnes qui viennent d'arriver sur le territoire et sont parfois plus facilement mobilisable que des textes de droit international ou relatif à la protection des droits Humains.

Par exemple, la loi Dalo de 2007 garanti un droit à la domiciliation pour toute personne, sans condition de régularité de séjour. Lors d'un refus d'enregistrement domiciliation, ce texte de loi peut être mobilisable.

- Précisions sur le délit de solidarité

Conformément à l’article L. 823-1 CESEDA (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) , le fait de “faciliter ou de tenter de faciliter, par aide directe ou indirecte, l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France.” est passible “de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende” Néanmoins, l’article L. 823-9 du CESEDA précise que : “l’aide et la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger ne peut donner lieu à des poursuites pénales” sur le fondement de l'article précédent, si elle consiste à apporter une aide exclusivement humanitaire et qu'elle n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte.

Ainsi, le délit de solidarité ne devrait pas exister. Ce qui est condamnable en revanche, c'est de faciliter l'entrée la circulation ou le séjour de personnes exilées en échange de contreparties ou en mettant leur intégrité physique et morale en danger. L'article L. 823 du CESEDA vise surtout les activités des passeurs, notamment lorsqu'ils sont impliqués dans des réseaux de trafic et de traite d'êtres humains.

D'ailleurs, dans sa décision du 6 juillet 2018, dit Cédric H., le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle du principe de fraternité, qui vient contre balancer la crédibilité de tristement célèbre délit de solidarité.

Cependant, les intimidations et poursuites sont toujours monnaie courante. L'administration n'est pas en droit de vous menacer alors que vous agissez exclusivement à titre humanitaire, c'est le droit qui le dit. Vous pouvez donc contester ces poursuites et même demander des dommages et intérêts pour préjudice moral. Faites vous aider par un avocat, en contactant les cabinets proches de chez vous et en demandant l'aide juridictionnelle.

Attention, tous les avocats n'acceptent pas l'aide juridictionnelle, il faut donc poser la question AVANT de prendre votre premier rendez-vous.

Vous pouvez effectuer une simulation de votre éligibilité à l'aide juridictionnelle (AJ), ici. Il est très important de contester toutes les mauvaises pratiques pour y mettre définitivement fin.

N’hésitez pas à contacter le GISTI ou la PSM si vous êtes victime d’intimidation ou de poursuites à ce titre.

Liens et ressources :

ATTENTION, les numéros d'articles du CESEDA ne sont pas nécessairement à jour. Dès lors que le document que vous lisez a été produit avant 2021, il est nécessaire de vérifier la référence de l'article. Pour avoir accès au tableau récapitulatif de la refonte du CESEDA :

- Le GISTI a mis à disposition une analyse des textes qui fondent les poursuites engagées contre les personnes qui aident les personnes étrangères en situation irrégulière. C’est un document pratique, à diffuser sans modération + English version Here.

- Un article très court du Dalloz sur le délit de solidarité dans les textes.

- Vous trouverez également sur le site du GISTI un dossier complet actualisé très régulièrement sur le délit de solidarité.

- Le rapport 2019 d’Amnesty International issu d’une enquête de terrain à la frontière franco-britannique et intitulé « La solidarité prise pour cible – criminalisation et harcèlement des personnes qui défendent les droits des migrant.e.s et des réfugié.e.s dans le nord de la France ». Retrouvez la version française ici / English version here

- Le site des Délinquants solidaires, un rassemblement de plus de 650 associations unies pour en finir avec le délit de solidarité. Ici un argumentaire et une proposition d’amendement pour l’abolition du délit de solidarité.

- Le communiqué des délinquants solidaires concernant la décision du conseil constitutionnel qui consacre le principe de fraternité

- La Cimade a sorti un « bref état des lieux du délit de solidarité en Europe« . Document de 4 page, accessible.

- Un article du GISTI sur les contraventions prises contre les bénévoles à Calais en 2015-2016 autour du bidonville.

- Un dossier un peu ancien rédigé par le groupe juridique de la PSM: Outil juridique sur les droits des bénévoles qui aident les exilés

Leurs droits

Les primo-arrivants, bien qu'ils n'aient pas entamé de démarches administratives, ont certains droits :

- La domiciliation

La domiciliation est un droit POUR TOUS et le centre communal d'action sociale (CCAS) est OBLIGE d'accepter les domiciliations de TOUTES LES PERSONNES. Ce droit est extrêmement important puisqu'il permet à l'individu de déclencher des démarches administratives : sans adresse postale, impossible d'entamer des démarches.

ATTENTION : une domiciliation pourra entraîner la reconnaissance de l'entrée de l'individu sur le territoire de façon incontestable. Cette situation peut poser problème notamment au moment de la demande d'asile qu'il faut déposer dans un délai de 90 jours maximum après l'entrée sur le territoire, au risque que la demande ne soit placée en procédure accélérée, défavorable pour le demandeur. L'idée n'est pas de faire domicilier toutes les personnes qui n'ont pas d'adresse postale, mais de toujours prendre en compte la situation individuelle de chaque personne exilée rencontrée. La domiciliation est notamment indispensable pour une inscription des enfants à l'école.

La domiciliation n'est pas une obligation pour l'ouverture de l'aide médicale d'Etat (AME), mais, la date d'arrivée sur le territoire sera difficile à prouver. On ne peut donc pas refuser l'AME simplement à cause d'un défaut de domiciliation, mais la procédure sera très compliquée.

- Lien vers une fiche du GISTI relative au droit à la domiciliation.

- L'hébergement d'urgence par le 115

" L'article L345-2-2 du code de l'action sociale et des familles précise que "Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence".

Le 115 est un dispositif de l'Etat qui offre des possibilités d'hébergement ponctuel (pour une nuit) INCONDITIONNEL. La seule condition est la quantité de places disponibles dans les centres d'hébergement et la volonté de la personne de se rendre dans ces lieux qui peuvent être inadaptés, voire dangereux.

Pour obtenir une place, il est nécessaire d'appeler le 115 à répétition, de préférence tôt le matin, les places sont généralement toutes prises avant 16 heures. Certains dispositifs sont plus ou moins adaptés aux familles, il est donc nécessaire de connaître la situation personnelle de la personne concernée avant d'appeler (nombre d'enfants, âge, éventuels problèmes de santé, etc.)

Des informations sur l'hébergement d'urgence sont disponibles sur le site internet du gouvernement refugies.info et sont traduites en Français, Anglais, Arabe, Tigrinya, Pachto, Persan, Dari, Russe et Ukrainien.

Il existe également un article du GISTI sur le droit au maintien en hébergement d'urgence.

Les particularités propres au littoral

Quelque contacts utiles et acteurs principaux :

Les demandeurs d'asile

Les personnes concernées

ATTENTION : une personne qui est reconnue réfugiée ne peut plus retourner dans son pays d'origine au risque de voir sa protection retirée. Il faut que les demandeurs soient conscients de cette condition.

Voir en ce sens notamment la note explicative du HCR, notamment au III. CLAUSES DE CESSATION RELATIVES A L'ACTE D'UN REFUGIE.

En France, une personne est considérée comme un demandeur d'asile au moment de l'enregistrement de sa demande au guichet unique pour demandeurs d'asile, bien plus connu sous le nom de "GUDA". Les GUDA se trouvent en préfecture, mais dépendent en réalité de l'OFII (l'office français de l'immigration et de l'intégration).

ATTENTION : ce n'est pas parce que le GUDA se trouve en préfecture que la demande d'asile est traitée par la préfecture. La procédure de demande d'asile est très particulière et dépend d'instances spécifiquement dédiées à l'asile : l'OFPRA (l'Office français de protection des réfugiés et apatrides) et la CNDA (Cour nationale du droit d'asile). C'est une procédure distincte de la demande de séjour, puisque c'est une demande de protection internationale.

La protection peut ensuite prendre deux formes :

- La personne est reconnue réfugiée

- La personne bénéficie de la protection subsidiaire

Mais avant que soit prise en décision de protection internationale ou une décision de refus de protection, la personne est candidate à l'asile et elle bénéficie d'un droit de séjour temporaire. Matériellement, lors d'un contrôle elle présente son attestation de demande d'asile, communément appelé "récépissé", qui lui a été délivré lors de son passage au GUDA.

Ce droit de séjour dure jusqu'à ce qu'une décision définitive statuant sur la demande d'asile soit prise à l'encontre de la personnes exilées. Une décision définitive signifie que les voies de recours sont épuisées ou que le délai de recours est dépassé. Si la décision de protection est défavorable, la personne peut être éloignée du territoire, sauf si elle prouve qu'elle bénéficie d'un droit au séjour sur un autre fondement (comme la santé ou la vie privée et familiale) et qu'elle a obtenu une autre autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour, délivré cette fois-ci par la préfecture.

Article L. 611-1 alinéa 4 du CESEDA : "L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants [...] : La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°".

A RETENIR :

- Le demandeur d'asile est autorisé à demeurer sur le territoire le temps du traitement de sa demande d'asile

- La demande d'asile n'est pas une demande de séjour, mais une demande de protection internationale

- La demande d'asile est traitée par des instances particulières : l'OFPRA et la CNDA. Elle ne dépend pas du pouvoir de l'administration.

Les acteurs

La procédure de demande d'asile est complexe, elle est rendue d'autant plus illisible par une longue série d'acronymes. Les associations France Terre d'asile et InfoMIE ont répertorié les plus importants : ici

Les règles générales entourant leur situation

La Convention de Genève portant sur le statut de réfugié de 1951, donne la définition du réfugié à son article 1-A-2.

Le réfugié correspond à toute personne qui : "craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner."

L'Union européenne a harmonisé les règles qui concernent l'inclusion dans une protection, que ce soit la protection subsidiaire ou la définition de réfugié. Les règles principales se trouvent au sein des directives dites : "Qualification", 2011/95/UE et "Procédure", 2013/32/UE.

Ainsi que dans le CESEDA, notamment aux articles L. 131-1 puis L. 240-1 à L. 251-8, hors dispositions spécifiques à l'Outre-mer.

Pour des informations plus spécifiques, il est possible de consulter Recueils de jurisprudence de la CNDA, qui regroupent les décisions les plus importantes sous forme de résumés.

Leurs droits

Les demandeurs d'asile ont le droit de :

- Se maintenir sur le territoire le temps de l'examen de leur demande d'asile. Ils ne peuvent pas faire l'objet d'une OQTF (obligation de quitter le territoire français). Ils peuvent néanmoins se voir opposer un arrêté de transfert dans le cadre de la procédure régie par le Règlement Dublin III.

Le règlement Dublin vise à déterminer l'Etat responsable de la demande d'asile d'un individu au sein de l'espace de libre circulation. Si une personne se trouve en France et que l'Italie est responsable de sa demande, elle pourra être éloignée vers l'Italie. La procédure Dublin est détaillée infra.

- Bénéficier des conditions matérielles d'accueil, fixées par la directive dite :"Accueil", 2013/33/UE. Qui incluent un droit à l'hébergement et une allocation pour allocation pour demandeur d'asile (ADA).

Attention, si le demandeur décide de refuser les conditions qui lui sont proposées, notamment une orientation dans un hébergement, aucune autre proposition d'hébergement ne lui sera faite.

Parfois, l'ADA est coupée en même temps que le refus d'hébergement. Cette pratique est illégale et doit être contestée. Il faut orienter de toute urgence le demandeur vers un avocat compétent qui accepte l'aide juridictionnelle.

Liens et ressources :

Décision du Défenseur des droits n°2020-150, portant sur les CMA

Concernant spécifiquement le cas de personnes placées en procédure Dublin et en fuite

Allocation demandeur d'asile GISTI

La demande d’asile et les conditions matérielles d’accueil (CMA) Co-édition ADDE / Gisti

En cas de question : Pratique Les permanences juridiques du Gisti

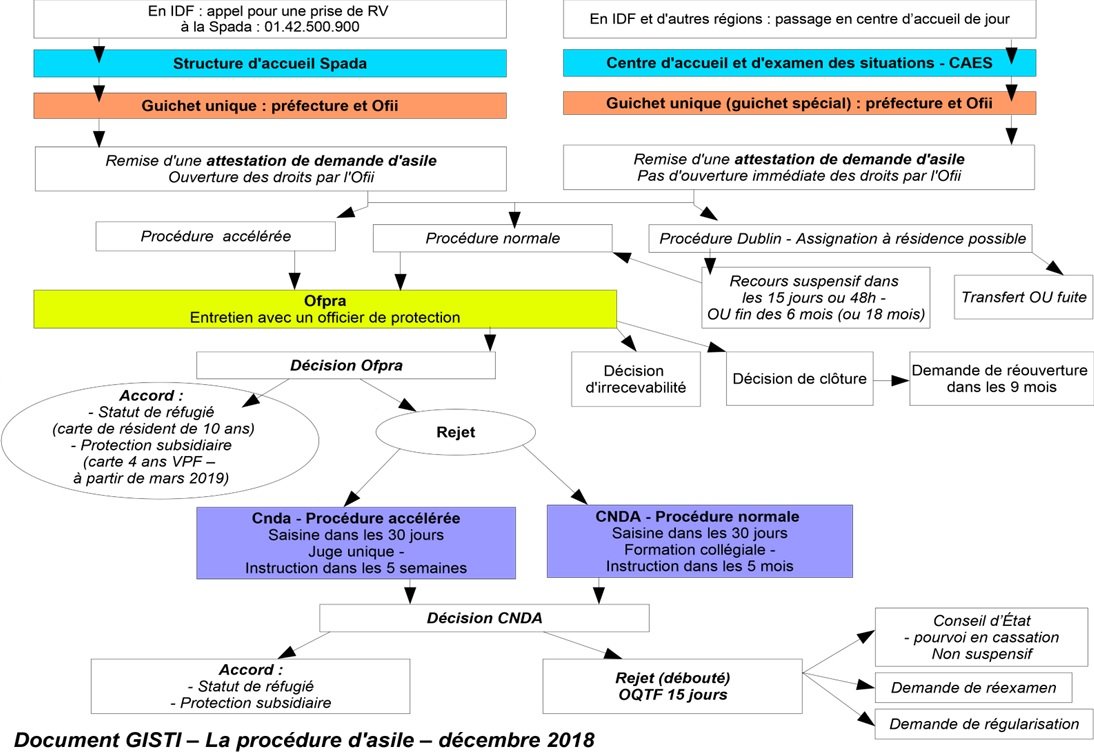

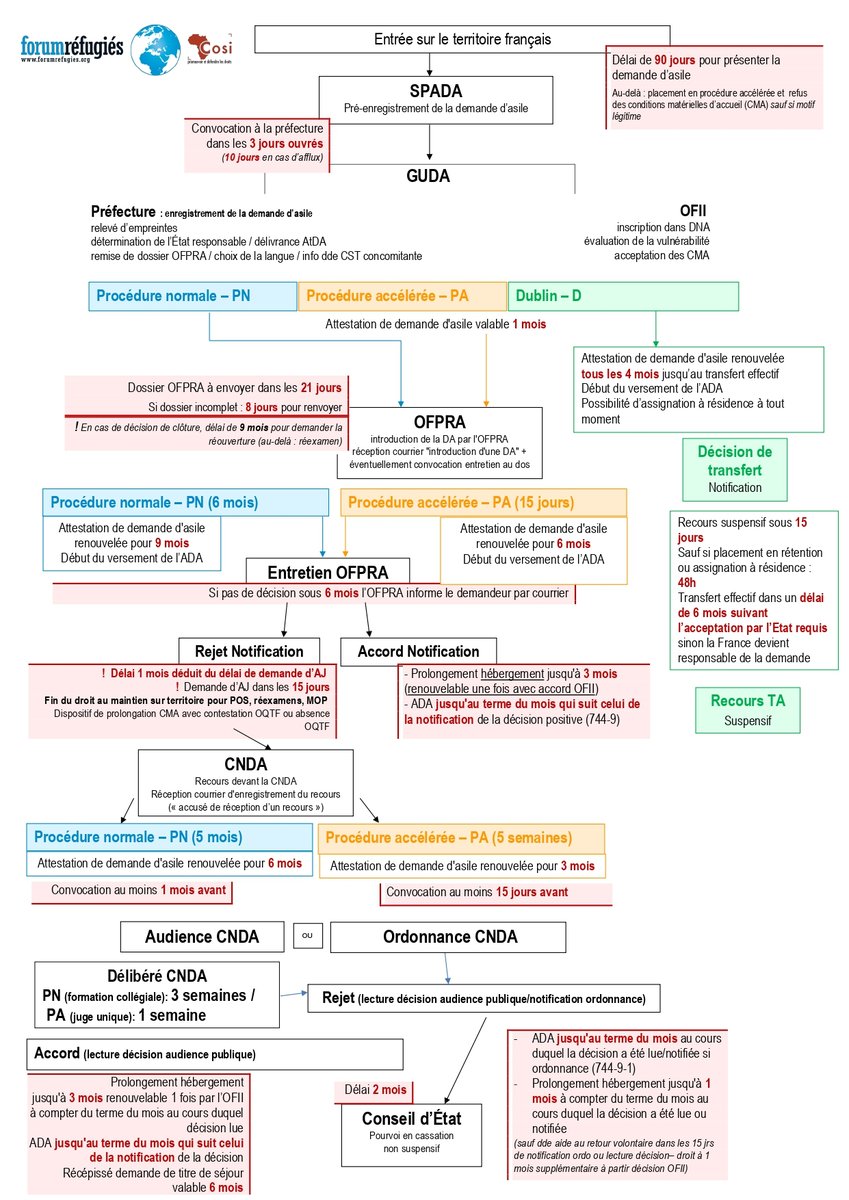

La procédure de demande d'asile

Entrée sur le territoire : la demande d'asile doit être déposée dans un délai de 90 jours pour être classée en "procédure normale". Le délai court à partir du jour auquel la personne prétend être entrée sur le territoire, pendant 90 jours ouvrés, (attention aux preuves difficilement contestables comme les dépôts d'empreintes et les domiciliation). Le délai s'arrête lorsque la demande est enregistrée au GUDA. Si le délai de 90 jours est dépassé, il faut justifier la raison pour laquelle la personne n'a pas déposé de demande plus tôt (elle était malade et a dû être hospitalisée en urgence, etc.). La demande sera dans tous les cas enregistrée, mais elle sera placée en procédure accélérée, qui permet à la CNDA de prendre une décision devant un juge unique à la place d'une formation de trois juges (formation favorable au demandeur). La procédure accélérée réduit également les délais de traitement (pour pouvoir éloigner la personne plus rapidement) ainsi que la durée de validité du récépissé lors de son renouvellement (pour pouvoir à nouveau éloigner la personne plus rapidement). Il est possible d'envoyer un courrier à l'OFPRA en accusé réception pour demander le placement en procédure normale si vous pensez que la procédure accélérée n'a pas lieu d'être.

SPADA ou CAES : ce sont des centres majoritairement pilotés par des associations mandatées par l'Etat, ce sont donc des services publics). Elles s'occupent entre autre de la domiciliation et prise de rendez-vous au GUDA. Les demandeurs y reçoivent ensuite tous leurs courriers. L'accueil en SPADA ou CAES se fait, selon la localisation, uniquement sur RDV et parfois sans rendez-vous. Il est donc préférable de contacter la structure avant d'orienter une personne vers celle-ci.

GUDA : enregistrement de la demande d'asile, relevé d'empreintes, délivrance du récépissé valable 1 mois, ouverture des droits (notamment droit à l'hébergement et à l'aide financière, qui sont coordonnés par l'OFII). C'est à ce stade que la demande est placée en procédure normale, accélérée ou "Dublin". (voir infra).

Note importante : les conditions matérielles d'accueil : vous remarquerez dans le schéma "acceptation CMA" : les CMA regroupent l'hébergement et l'aide financière : l'allocation pour demandeur d'asile dite ADA. Si la personne refuse ces aides à ce stade, elle ne pourra que très difficilement les recouvrir.

Lors de l'entretien GUDA, il est important de mettre en avant toutes les problématiques de vulnérabilité (femmes seules, familles avec enfants en bas âge), notamment liées à la santé (maladies graves ou transmissibles : hépatite, VIH-sida, etc.). Des prises en charge adaptée peuvent exister.

Demande concomitante : vous pouvez remarquer la mention "info de CST concomitante" en dessous de "Préfecture", cette mention correspond à : information sur les demandes de carte de séjour temporaire concomitante et nécessite plus ample explication. (voir infra).

Liens et ressources :

Demander l’asile en France, GISTI

Les demandes concomitantes

TRÈS IMPORTANT :

Depuis 2019, les personnes qui veulent demander un titre de séjour ou qui ont des raisons de le faire, doivent déposer en parallèle de leur demande d'asile la demande de titre de séjour correspondante.

Si la demande n'est pas faite dans les délais, la demande de titre de séjour sera considérée comme IRRECEVABLE. Elle ne passera probablement même pas le stade de l'enregistrement de demande en préfecture.

- DELAI : 2 mois après enregistrement au GUDA et 3 mois pour le titre de séjour étranger malade

Les titres de séjour concernés sont notamment :

- Etranger malade

- Conjoint.e de ressortissant français

- Conjoint.e de résident longue durée (titulaire d'une carte de résident)

- Parent d'enfant français

- Vie privée et familiale

- Étudiant

La liste est contenue dans la notice explicative donnée au moment de l'enregistrement au GUDA mais cette procédure n'est que très rarement utilisée.

La demande de statut d'apatride

La demande de statut d'apatride ne fait pas partie, au sens strict, de la demande d'asile. C'est un statut distinct de celui du réfugié et de celui accordé au titre de la protection subsidiaire. Le dossier est séparé et il faut en faire la demande au GUDA et les démarches à suivre vous seront indiquées.

Pour plus d'informations, il est possible de consulter le site d'info droit étrangers.

Les particularités propres au littoral

Les personnes Dublinées

Généralités

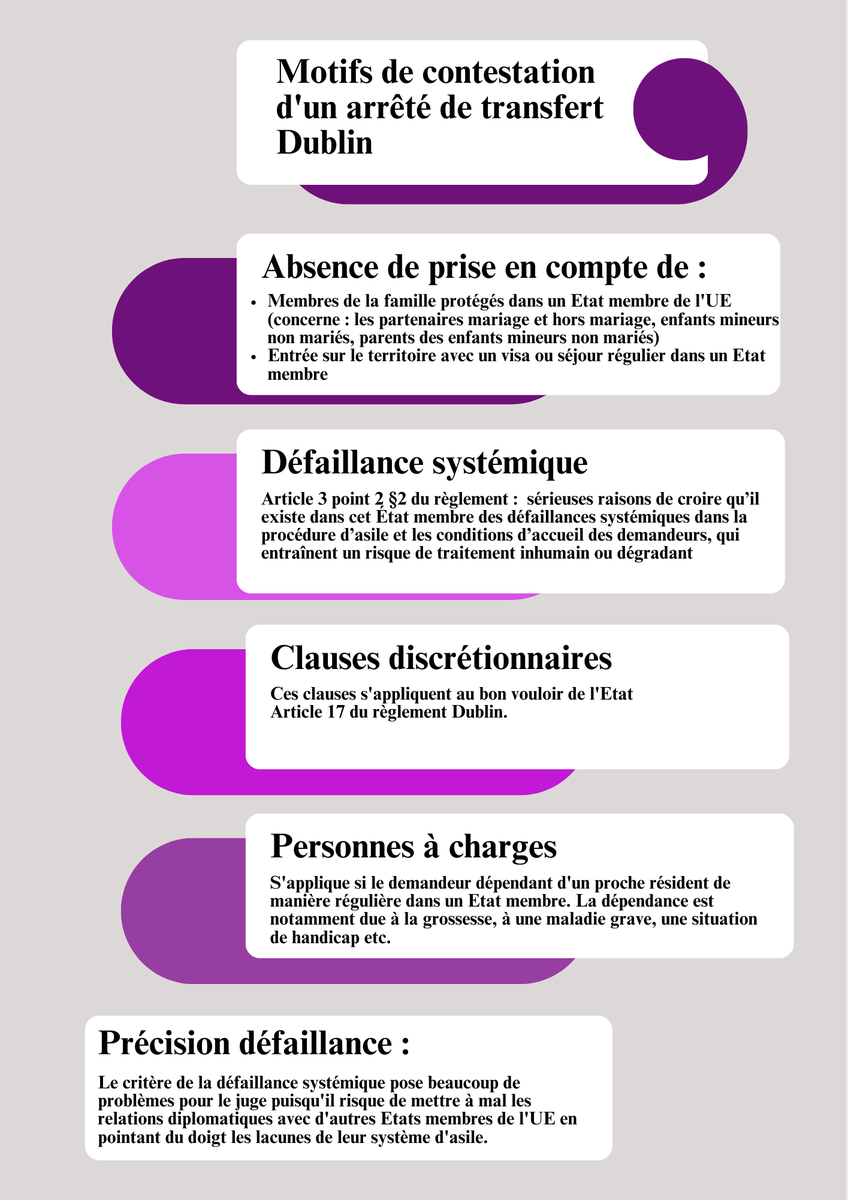

La procédure Dublin a été revisitée en 2013 par l'Union européenne. Elle vise à déterminer un pays responsable du traitement de la demande d'asile de chaque personne exilés au sein de l'espace de libre échange. Les critères de déterminations sont hiérarchisés :

- Famille (présence de membres de la famille bénéficiant d'une protection internationale ou en cours de demande dans un Etat membre de l'Union européenne, spécificités pour les mineurs)

- Entrée ou séjour réguliers

- Entrée et séjour irrégulier

- Dispense de visa

- Demande d'asile dans un aéroport

Ces critères doivent être appliqués DANS L'ORDRE et de manière OBLIGATOIRE. Donc, si un demandeur a déposé ses empreintes en Italie, qu'un arrêté de transfert est pris à son encontre en France, mais qu'il déclare et prouve que sa conjointe se trouve en Suède et qu'elle est en cours de demande d'asile, le demandeur DEVRA être renvoyé vers la Suède.

Des motifs peuvent justifier le report, puis la prolongation du report du transfert. Notamment des motifs de santé.

De plus, les conditions de vie dans un pays peuvent justifier le maintien du demandeur dans l'Etat où il se trouve. Ce cas de figure a été affirmé pour les renvois vers certains camps en Italie et en Grèce. Cour européenne des droits de l'Homme, affaire M.S.S. contre Belgique et Grèce.

Pour plus d'informations, il est possible de consulter le site de la CIMADE

Les délais encadrant la procédure Dublin sont très contraignants et nécessitent une compréhension profonde du contentieux l'encadrant. Seul un avocat spécialisé ou une association compétente (CIMADE, GISTI) pourront vous conseiller au regard de la situation individuelle de la personne exilée. Il est possible de contester une décision de "Dublin", mais parfois, la contestation de l'arrêté de transfert n'est pas en faveur de la personne.

Le délai de compétence du pays d'entrée dure 18 mois, mais si le transfert est contesté et que le recours échoue, le délai reprend à zéro.

Les motifs de contestations de transfert Dublin

Délai de recours contre les arrêtés de transfert Dublin

Les personnes concernées

La personne "Dublinée" est une personne qui souhaite déposer une demande d'asile au sein de l'Union européenne mais qui doit être transférée vers un autre Etat membre que celui où elle se trouve, Etat compétent pour le traitement de sa demande d'asile. La majeure partie du temps, la détermination de l'Etat responsable se fait sur la base du lieu d'entrée irrégulière sur le territoire, soit parce que la personne y a été soumise à un relevé d'empreintes, soient parce qu'elle y a déjà déposé une demande d'asile.

Règles générales entourant leur situation

La procédure Dublin

Période 1 : "détermination de l'Etat membre responsable" = Dépôt de la demande d'asile, recherches d'indices Eurodac PUIS Convocation et placement en procédure Dublin, demande d'accord de l'Etat membre déterminé pour le transfert.

Période 2 : "Procédure de transfert de l'Etat membre 2 vers l'Etat membre 1" : demande de laisser passé, assignation à résidence possible.

Période 3 : "reconnaissance de la responsabilité de l'Etat membre 2" (délai de 18 mois de fuite) : Absence de transfert, fuite, possibilité de placement en centre de rétention administratif, fin des conditions matérielles d'accueil.

Le contentieux Dublin est stratégique puisque la fuite doit durer 18 mois pour que l'individu retombe sous la compétence de l'Etat membre 2. La contestation de l'arrêté de transfert peut faire reprendre ce délai à zéro.

2. LES DECISIONS DE PROTECTION

Réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire ou temporaire et apatrides

La reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéficie de la protection subsidiaire sont construits sur trois piliers : l'inclusion dans une protection, l'exclusion de la protection et la cessation de la protection.

La demande d'asile arrive donc d'abord à l'OFPRA, si aucun protection n'est accordée, un recours est possible devant la CNDA.

Le juge (à la CNDA) ou l'officier (à l'OFPRA), examinent donc d'abord l'inclusion du demandeur dans les critères permettant d'accorder la protection, puis, si la personne répond à ces conditions, ils prêtent attention aux critères d'exclusion. Si le demandeur ne tombe pas sous ces clauses d'exclusion, il est reconnu réfugié ou bénéficie de la protection subsidiaire.

Si la protection n'est plus nécessaire, elle peut cesser, c'est l'OFPRA ou la CNDA qui prend les décisions de cessation de protection.

Les personnes réfugiées

Critères d'inclusion :

Les personnes réfugiées répondent à la définition donnée à l'article 1-A-2 de la Convention de Genève de 1951.

Les réfugiés,

- craignent avec raison d'être persécuté dans leur pays d'origine

- Sans que les autorités compétentes dans ce pays ne puissent ou ne veulent les protéger, voir même la persécute elles-mêmes.

La personne considérée comme "réfugiée" craint une persécution en raison d'un des cinq motifs suivants :

- sa race

- sa religion

- sa nationalité (qui peut être compris au sens d'une appartenance ethnique)

- son appartenance à un certain groupe social (par exemple, les jeunes filles soumise au risque d'excision en Guinée Conakry).

- ses opinions politiques

Ainsi, la personne fuyant un contexte de conflit armé n'est pas nécessairement une personne "réfugiée" au sens juridique de ce terme puisqu'aucun des cinq motifs ne correspond à cette situation. Cependant, dans un contexte de conflit armé, un individu peut être persécuté en raison de sa religion, dans ce cas là, le demandeur pourra être reconnu réfugié.

Clauses d'exclusion :

- Personne bénéficiant déjà d'une protection internationale (article 1-E de la Convention de Genève)

- Personne ayant commis un crime contre la paix (article 1-E alinéa a, de la Convention de Genève)

- Personne ayant commis un crime de guerre (article 1-E alinéa a, de la Convention de Genève)

- Personne ayant commis un crime contre l’humanité (article 1-E alinéa a, de la Convention de Genève)

- Personne ayant commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admise comme réfugiée (qui doit donc être puni pénalement par ce Etat). (article 1-E alinéa b, de la Convention de Genève)

- Personne s'étant rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies. (article 1-E alinéa c, de la Convention de Genève)

Les bénéficiaires de la protection subsidiaire

La protection subsidiaire est une protection créé par le droit de l'Union européenne en 2004; elle permet une harmonisation du droit au sein de l'Union et un élargissement des critères de protection des personnes exilées. Elle ne s'applique que si la personne ne peut pas être reconnue réfugiée.

Critères d'inclusion :

Une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire est une personne qui risque de subir, si elle retour dans son pays d'origine :

- la peine de mort ou l’exécution;

- la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants

- des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Clauses d'exclusion :

- commis un crime contre la paix

- Personne ayant commis un crime de guerre

- Personne ayant commis un crime contre l’humanité

- Personne ayant commis un crime grave

- Personne ayant s’étant rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies

- Personne qui représente une menace pour la société ou la sécurité de l’État membre dans lequel elle se trouve.

- Personne ayant commis un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d’application du "crime grave" et qui seraient passibles d’une peine de prison s’ils avaient été commis dans l’État membre concerné, et s’il n’a quitté son pays d’origine que dans le but d’échapper à des sanctions résultant de ces crimes.

Les clauses d'exclusion de la protection subsidiaire sont plus nombreux que celles opposables aux réfugiés.

Comprendre la différence entre protection internationale et droit au séjour

Réfugié, apatride et droit au séjour

La différence entre le statut de réfugié, d'apatride et le droit au séjour n'est pas évidente.

Une personne est reconnue réfugiée lorsqu'il est constatée qu'elle craint d'être persécutée, en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

Une personne est reconnue apatride lorsqu'il est admis qu'elle est privée de toute nationalité.

En définitive, ces deux situations empêchent l'éloignement (le retour, l'expulsion) de l'individu vers sont pays d'origine, puisque dans le premier cas, la personne n'a aucun lien de nationalité avec un pays, ce qui rend impossible la fixation d'un pays de renvoi, et dans le second cas, parce que la personne est en rupture de lien avec le pays d'origine. Les personnes sont dans les deux cas dépourvues de lien avec un Etat. Le droit international n'accepte pas cette situation et prévoit donc des manières de créer un lien de protection avec un autre Etat. Ce lien prend deux formes : le statut de réfugié, régit par la Convention de Genève de 1951 et le statut d'apatride, régit par la Convention de New York de 1954.

Quant à lui, le droit de séjour dépend uniquement de la compétence des Etats, maîtres incontestables en ce domaine, le droit international ne les oblige pas à donner le droit au séjour aux personnes qui bénéficies d'une protection internationale.

On distingue donc deux procédures :

- La reconnaissance d'une protection internationale (c'est la demande d'asile et la décision prise par l'OFPRA ou la CNDA)

- Le bénéficie d'un droit de séjour (c'est la demande de titre de séjour en préfecture)

Dans le contexte actuel, cette nuance a toute son importance, puisque l'Etat attache sécurité et droit au séjour ! Il est donc possible qu'une personne soit désormais reconnue réfugiée mais qu'on lui refuse la délivrance d'un titre de séjour !